Интернет-газета «Бизнес Online – Новости Казани» на днях опубликовала статью татарского историка Искандера Измайлова «Круче, чем у неудачников-татар: опасное мифотворчество в 150 километрах от Казани», которая вызвала определенный резонанс в Чувашии.

В преамбуле публикации, предельно обостряя тему, обозначено, что строители туристического комплекса «Новый Сувар» в селе Хузангаево «претендуют на фундаментальную часть культурно-исторического наследия татар, а именно – на булгарскую мусульманскую культуру. Они стремятся ее разрушить или раздробить». Вот так – не много, и не мало. Интересно, в чем это выражается?

Пожалуй, вначале в двух словах следует разъяснить, что комплекс «Новый Сувар», как и многие сельскохозяйственные объекты, возведенные недавно в с. Хузангаево Алькеевском муниципальном районе, выросли не по щучьему велению, а благодаря многомиллионным частным инвестициям. Читатели, кажется, об этом наслышаны благодаря ежегодным фольклорным праздникам «Уяв», которые, как пишет пресса, «проходят на космическом уровне».

| МАЙ | 22 |

Принято решение о реализации проекта «Сибирский тракт - экономический, социальный и политический проект Российской империи».

Инициатором проекта стало региональное Управление Федеральной службы исполнения наказаний России.

Направлен он на изучение функционирования тракта на территории Чувашской Республики и её роли в развитии пенитенциарного ведомства региона.

На сегодняшний день утверждена программа организационных мероприятий, проведено первое организационное совещание с участием представителей экспертной комиссии, куда вошли руководители федеральных правоохранительных структур, органов исполнительной власти, местного самоуправления Чувашии, представители научного сообщества, педагоги, учащиеся и студенты образовательных организаций республики, краеведы и любители истории.

В рамках проекта запланировано

- восстановить маршрут прохождения дорог на территории Чувашской Республики в разные исторические времена, а также маршрута второстепенных дорог, примыкающих к Сибирскому тракту;

- изучить информацию о станах на маршруте Симбирского тракта, а также о событиях, посвященных проезду и остановке в 1798 г императора России Павла I на станции Выселок Аккозино Байгуловской волости Чебоксарского уезда Казанской Губернии, проезду Императора Александра 1.

С обычным интересом внимательно прочитал книгу краеведов Евгения Школьникова и Николая Адера с красочно-крикливой обложкой «Кто мы, чуваши...» (Чебоксары: Тип. №7, 2023. 180 с.).

Книга состоит из двух частей. В первой части — очерки янтиковского краеведа Евгения Витальевича Школьникова «Порассуждаем о народе», «Как писал Татищев и др.», «Откуда пошло название народа «чуваши»?», «Кое-что о геногенеалогии», сюда же надо отнести статью из второй части «О прилежности алхимиков в историях» и его послесловие к главе. Во второй главе статьи председателя Центрального Совета чувашских старейшин Николая Михайловича Адера «В новом чувашском словаре петухи запели по-польски», «Аваллӑха упрас тесе ҫӑпата сырас марччӗ», «Мы русские!», «Наши родные». Как видно, в заголовках звучат острые вопросы, которые еще не улеглись.

Книгу мне подарил один из авторов. Даренному коню, как известно, в зубы не смотрят. Тем не менее осмеливаюсь высказать несколько замечаний.

Сборник обилен анализом известных цитат древних и современных ученых, путешественников, краеведов, любителей и прежде всего обращен к неназванным «доморощенным господам историкам», исследующим проблему происхождения чувашского народа.

Прокопий Семенович Семенов (1905-1965), видный партийно-государственный работник СССР, член Госплана и Совнаркома, заместитель сектора, заведующий отделом ЦК партии по сельскому хозяйству РСФСР. Похоронен на Новодевичьем кладбище в центре Москвы.

...Его имени нет в энциклопедиях ни Цивильского района, ни Чувашской Республики. Но это не значит, что его забыли и не помнят. Помнят во Вторых Тойсях (Чӑрӑш Туҫа), как он приезжал в родную деревню с первым секретарем обкома партии Семеном Ислюковым и подарил колхозу новый автобус. Небывалым чудом был в то послевоенное время такой дорогой подарок. Совхоз распался, дерево, им посаженное у пруда, упало, ровесники ушли. Время неумолимо летит своим чередом.

...Семеновы с детства отличались умом и прилежанием. Их троих — двух братьев и дочь — мать вырастила одна. Дети отлично окончили Бичуринское училище. Старший брат Ефим Семенович (1901-1979) учился в Порецкой учительской семинарии, Казанском Восточном пединституте. Служил чекистом, военным комиссаром в Казани, Ульяновске, до войны работал директором Алатырского и Цивильского педучилищ.

По совету доктора исторических наук, чувашского профессора Валерия Андреева читаю по ноутбуку (программа «Стратегия и тактика») выступление доктора химических наук, профессора Анатолия Клёсова «Славяне и тюрки тысячелетиями» - о народах и их языках. В интернете не искал, не знал, где и как искать. Правду сказать, языками интересоваться перестал было, да вот вновь потянуло заглянуть в древность народов.

В рассуждениях сотрудников Академии ДНК генеалогии имеется новый подход к объяснению языковых групп, несоответствия с академическими толкованиями - о ностратических языках («не было расхождения ностратических языков 64 тысяч лет назад») и многое другое. Весьма интересно. Мне не удалось запоминать паспорта языков и обозначения гаплогрупп («...RNB-1 -эрэнбина...»), но осталось в памяти обозначение потомков южных ариев С (цэ)-93, куда отнесены башкиры, ... чуваши. Буквой С обозначают монгольскую линию, Китай - буквой О. Хазария, Скифия, другие древности - тут должна быть линия чувашских предков, не только татарских, башкирских.

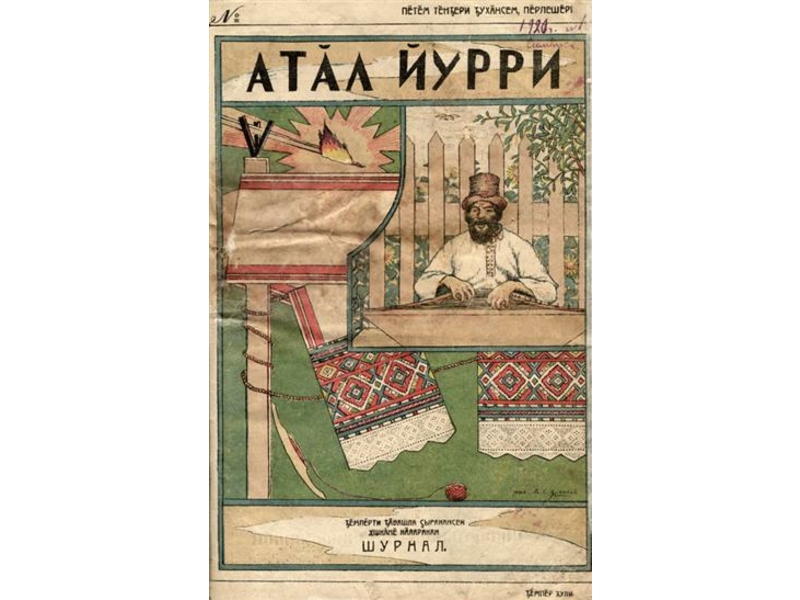

Первое чувашское литературное сообщество сложилось в 1901 г., при Симбирской чувашской учительской школе (далее – СЧУШ), которое опиралось больше всего на традиции русской поэзии золотого века, а также на сатиру и юмор И. Крылова. «Осенью 1901 года мы в своем классе начали издавать два журнала: «Компания юных пиитов» (по инициативе Гаврила Коренькова) и «Сотрудники» (по инициативе Петра Григорьева), ‑ пишет Г. Комиссаров (Вандер) в автобиографических записках. – Первый журнал был юмористический и был типа летучей газеты» (Комиссаров Г.И. Мои мемуары // Гурий Комиссаров – краевед и просветитель. Уфа, 1999. С. 29). Итак, «пииты» дружно выступили против порядков СЧУШ и ее миссионерской и русификаторской деятельности. По воспоминаниям того же Г. Комиссарова (Вандера), учебная деятельность в ней выходила далеко за рамки официально утвержденного плана. Например, хотя по плану сельское хозяйство не являлось самостоятельной дисциплиной, в школе изучали его и теоретически, и практически, как в сельскохозяйственной школе. В учебном плане стояло только церковное пение, а школьники учились петь и светские песни.

Исполнилось 30 лет историческим событиям 3-4 октября 1993 года в Москве. Кровавому столкновению отжившей советской системы и демократических реформ в постсоветской России.

Это была очередная глава в Новейшей истории России. В тех событиях довелось участвовать моему поколению. Вот краткая предыстория.

1953-й год – смерть И.В.Сталина. 1956 – 20-й съезд КПСС и доклад Н.С.Хрущева «О культе личности и его последствиях». 1957 – полёт первого спутника. 1961 – первый пилотируемый космический полёт. 1961- строительство Берлинской стены. 1962 – полёт космонавта-3 чуваша А.Г.Николаева. 1962 – Карибский кризис. Публикация повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 1964 – отставка Н.С.Хрущёва. 1968 – ввод советских войск в Чехословакию. 1974 – высылка из СССР А.И.Солженицына. 1979-1989 – ввод войск СССР в Афганистан и война. 1985 – избрание генсеком ЦК КПСС М.С.Горбачёва. Вторая половина 1980-х гг. – Политика горбачёвской Перестройки. 1989-1990 – первые альтернативные выборы депутатов СССР, РСФСР.

Заметки по поводу

На днях я опять побывал на экскурсии в Мемориальном комплексе лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева (1929-2004) в селе Шоршелы Мариинско-Посадского района Чувашии. Сопровождал трёх школьниц по просьбе их бабушки-педагога.

Среди экспонатов оказался новый объект, которого прежде не было. На площадке стоял автомобиль «Волга», который космонавт приобрёл на автозаводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде, прежде – в городе Горьком - на личные средства.

Около музея разросся сквер, на котором растут деревья, посаженные почётными гостями музея. Здесь же расположена часовня-усыпальница с могилой космонавта.

Прежде обычное село после космического полёта 1962 года благоустроено и застроено новыми кирпичными домами. При Советской власти населённый пункт стал своеобразной витриной достижений социализма, как говорили в старину - «потёмкинской деревней».

Прежние деревенские деревянные дома выглядели скромно.

Нужно бы, конечно, не смотря на обещание, продолжить тему Яковлева, все что уже написано – это лишь часть. Но уже есть признаки информационно-эмоционального перегруза некоторых читателей, поэтому жалея недюжих, предлагаю информацию – просто к сведению.

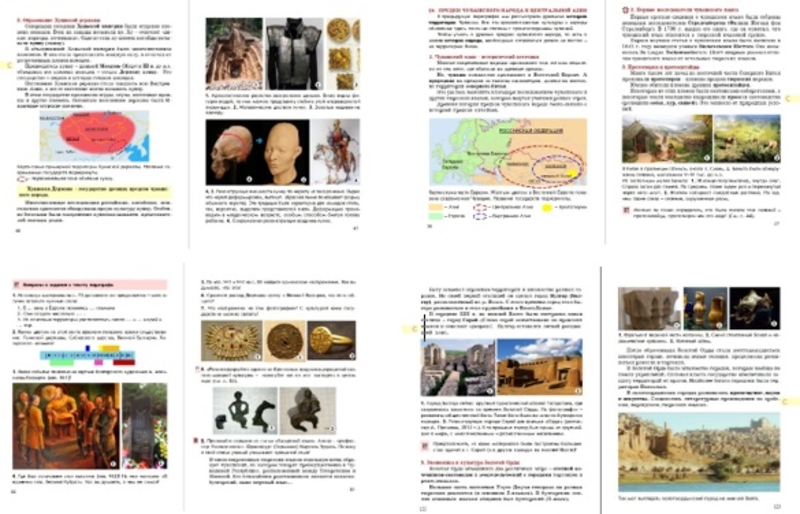

Чувашское книжное издательство на своем сайте, буквально вот только что, разместило некоторые учебнике по культуре и истории чувашей. В разделе «Электронные издания» (подчеркнула красным) их можно скачать совершенно бесплатно.

Это книги для тех, кому интересна культура чувашского народа, не обремененная лживыми стереотипами типа «темные, забитые и нищие чуваши в курных избах жили, с хлеба на воду перебивались, обноски носили…».

Пока только 4 книги, будут размещены и другие учебные материалы. Прошу учесть, что эти издания появились от 19 до 8 лет назад, поэтому в чем-то они устарели. Особенно это касается 8 класса, где представлена история.

Государственный архив современной истории Чувашской Республики пополнился более чем 50 документами Аркадия Эсхеля (фотографиями, буклетами, стихами, поэмами, пьесами, рукописями писем).

В государственный архив их принес Максим Михайлов, приходящийся правнуком писателю и переводчику, члену Союза писателей СССР Аркадию Эсхелю.

Аркадий Эсхель родился 10 февраля 1914 года в Янзакасах Цивильского района. Выпускник сельскохозяйственного техникума работал председателем колхоза, заведующим отделом пропаганды райкома ВЛКСМ. В 1934–1940 годах работал в газете «Канаш». В 1940 году был избран председателем Союза писателей республики. Трудился в газете «Коммунизм ялавӗ», в альманахе «Илемлӗ литература» (нынешний журнал «Тӑван Атал»), в Научно-исследовательском институте языка, литературы и истории, а также в др. местах. Из жизни ушел 7 декабря 1992 года.