Отзыв на книгу В.П. Станьяла «На пороге памяти»

«...А я думаю, что великих надо записывать. Даже слова шутливые или крамольные – ничего страшного... Вообще, все наши встречи, речи, обсуждения нужно фиксировать для дальнейшего углубления мысли».

Эти слова Виталия Петровича Станьяла я бы поставила эпиграфом к его новой книге серьезных раздумий о «путях-дорогах» Чувашии «На пороге памяти». Личность Станьяла не нуждается в представлении, он хорошо известен нам как разносторонний ученый, видный общественный деятель, педагог, литературовед, критик и поэт; здесь он предстает как идеолог и мыслитель. Движимый желанием «объять весь круг человеческих интересов», он занимается исследованиями в области языкознания, его тревожит шаткое состояние и статус чувашского языка; в сферу его интересов входит современная глобальная политика, он задумывается о месте чувашской нации в ежеминутно меняющемся мире, в то же время его неудержимо влекут древняя, затемненная история наших предков, этнофилософия, вопросы воспитания подрастающего поколения, ставшие злободневной темой, и многое другое.

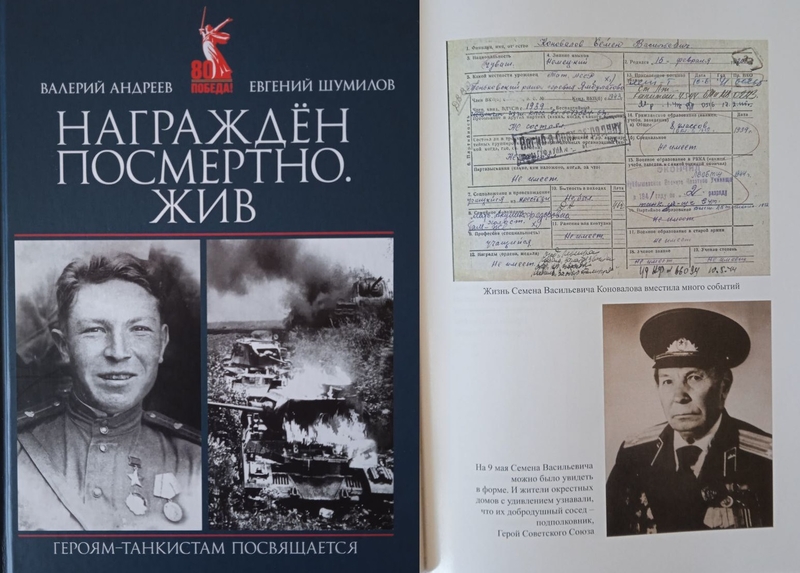

(Краткий отзыв на книгу о танкисте Коновалове)

Об уникально умном и смелом подвиге Героя Советского Союза танкиста Семена Васильевича Коновалова (1920–1989) на фронтах Великой Отечественной войны писаны книги (Д.С. Ибрагимов. Противоборство. Москва, 1989), показан художественный фильм («Несокрушимый», 2018, в роли Коновалова известный артист Андрей Чернышов), снят документальный телесюжет («Легенды армии: Семен Коновалов», 2018), подробно рассказано в книге-альбоме «Чуваши Татарстана» (Чебоксары, 2006, с очерками на чувашском и русском языках, с фотографиями).

В 2025 году появился новый труд чувашских следопытов о выжившем на войне командире и всю жизнь честно и тихо трудившемся в Татарстане танкисте-земляке.

После просмотра фильмов журналисты и поэты восторженно воспевали славного ямбулатовского сына из Теньковского (ныне Верхнеуслонского района Татарстана), выросшего в чувашской семье с корнями из Ямбулатова (Анаткас Тушкил) Янтиковского района Чувашии.

Письмо это возникло после чтения материала о плаче жен фронтовиков Отечественной войны 1941-1945 гг. (статья журналиста Юрия Михайлова «Фронта янӑ ҫырусем» — газета «Хыпар» от 21 января 2025). Друзья и родные просили реплику не публиковать: зачем ворошить прошлое, искать ошибки и портить себе и другим настроение? — просили они. Это их взгляд. У испытавших тяготы войны людей другое отношение к пройденному. С искажениями общей правды они не соглашаются. Я тоже.

Писали жены на фронт мужьям от невыносимой боли и нужды, а не от злобы на советскую власть. Несправедливость местных зарвавшихся начальничков рвала их насмерть.

Щемяще пронзили душу слова: «Некоторые счастливо живут, а у нас ничего нет. Живут и не чувствуют грома войны, копят богатство, мы льем слёзы... Мужья Родину защищают, в тылу — барчуки пьют нашу кровь...» (Советский район, Вылбазары). «Не осталось ни картофеля, ни хлеба.. Дети при смерти, на них не осталось даже лохмотьев. Дрова кончились...» (Яльчики). «Не только твоя семья без хлеба, и другие голодают.

Карманное издание «Голос сердца: Посвящение Михаилу Сеспелю / Чӗре йыхравӗ: Ҫеҫпӗл Мишшине сума суса» (Чебоксары, 2024) с избранными письмами поэта к Анастасии Червяковой подготовлено сотрудниками отдела национальной литературы и библиографии Национальной библиотеки Чувашской Республики по макету дизайнера Олега Улангина. Выпуск представляет новую форму подачи популярной у современной молодёжи психологической лирики.

Все 100 писем Сеспеля написаны к русской женщине, библиотекарю, кажется, городской читальни, а не частной библиотеки, как сказано в предисловии. Помещены стихи на русском и в переводе Юрия Семендера (выпустившего в 1989 году книжку писем Сеспеля в библиотечке журнала «Ялав»). Украшают новый подарок графические рисунки художника сеспелеведа Петра Чичканова.

Подарочная книга похвальна, интересна, познавательна. Только у меня возникло несколько замечаний. Вначале правильнее поставить рисунок «Сеспель и Нуся», а портреты Сеспеля и Наталии Рубис — к концу книги. Если уж сказали А, то следовало бы промолвить и Б: уехавшая к неверному мужу в Сибирь Нуся Червякова выпала из орбиты горячо любившего её парня и потерялась совсем.

Фильм "Быстрее пули", выпущенный в 2022 году и снятый режиссёром Дэвидом Литчем, представляет собой динамичный боевик с элементами комедии, который разворачивается на борту японского высокоскоростного поезда. В центре сюжета — наёмник по прозвищу Божья Коровка, которого играет Брэд Питт. Герой решает вернуться в дело после попыток уйти на пенсию, но желает выполнить "простое" задание без насилия. Однако миссия оказывается гораздо сложнее, чем он предполагал: в поезде собираются другие убийцы с собственными целями, и их пути начинают пересекаться, создавая хаос и непредсказуемые повороты сюжета.

Основное действие фильма разворачивается внутри поезда, что добавляет ощущение клаустрофобии и постоянного напряжения. В ходе развития событий Божья Коровка сталкивается с другими профессионалами, среди которых — братья-близнецы Лимон и Мандарин, которых сыграли Брайан Тайри Генри и Аарон Тейлор-Джонсон. Также в поезде присутствует загадочная и опасная героиня по имени Принц в исполнении Джоуи Кинг, чьи мотивы не сразу понятны.

Доцент РИПКРНО (института учителей) Надежда Иванова принесла мне от имени моего знакомого Владимира Николаевича Алмантая книгу «Кремль Сувар и парк культуры «100 лет СССР» в честь дружбы народов СССР» (Чебоксары: Новое время, 2024. 228 с. 1000 экз.). Грех не отозваться о таком подарке.

Автор, фактически автор-составитель, Владимир Алмантай, известный краевед, кандидат культурологии, человек энергичный, влюбленный в свой народ и в его историю, издал нескольких интересных книг. Н.Г. Иванова один из рецензентов. В книге цитируется часть текста о религии сарташ из её учебника «Чувашская литература – 10, 1 часть».

Предприниматель, консультант-куратор издания Иван Казанков не пожалел денег для описания туристического заповедника «Новый Сувар». Честно сказать, в такой книге о Иване Ивановиче следует отдельной главой основательно поведать, показывая его ум и смелость, организаторские способности как особенного краеведа (еще молодым при открытии сельского музея он был принят в «Почетные краеведы»), как редкого руководителя народного предприятия, как создателя комбината «Звениговский» и культуроохранного Центра, как председателя Совета старейшин края.

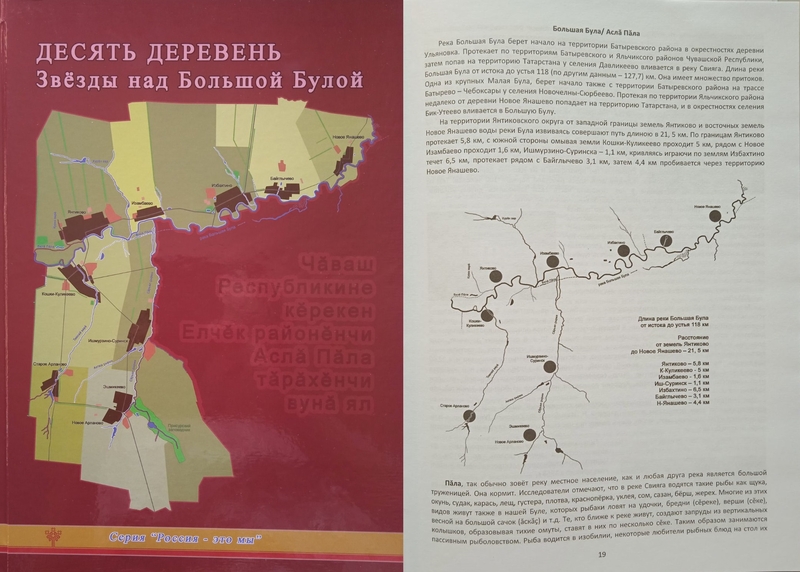

О книге Владимира Галошева «Десять деревень. Звезды над Большой Булой / Аслӑ Пӑла тӑрӑхӗнчи вунӑ ял: Краткая энциклопедия Янтиковского сельского поселения Яльчикского района» (Чебоксары, 2024. – 304 с., ил.)

Плодотворный почетный краевед, журналист, кинематографист, мультипликатор, член Союза чувашских художников Владимир Галошев совершил знаковый шаг в краеведении, издав в серии «Россия – это мы» сводную книгу о населенных пунктах родного сельского поселения. Были попытки таких изданий в Ядринском, Моргаушском районах Чувашии и в Девятиселье/ Тӑхӑръял Татарстана, но такого основательного, богато универсального справочника мне припомнить трудно.

Какие же эти звездные деревни Яльчико-Янтиковской Булы? На обложке книги и в разделах даны карты и фотоснимки этих населенных пунктов. Это родная деревня Владимира Петровича Кошки-Куликеево (Кушкӑ), рядом Янтиково (Аслӑ Пӑла Тимеш), на северной стороне – Новое Янашево (Питтӗпел), Байглычево (Кивӗ Эйпеҫ), Избахтино (Кавал), Изамбаево (Исемпел), с южной стороны почти объединившиеся Эшмикеево (Энтепе) и Новое Арланово (Ҫӗнӗ Арланкасси), Старое Арланово (Арланкасси), Ишмурзино-Суринск (Сӑръель).

В сети с некоторых пор публикует краткие материлы на чувашском и русском языках чат «Край 100 000 слов, песен» Чувашского землячества Москвы. Его администрирует энергичный активный полковник запаса. В чат пишут активисты и из других регионов РФ. Появляются фотографии и о чувашах зарубежья.

В чате появляются активные ссылки и на видеозаписи чувашских кинофильмов и спектаклей.

Иногда и я просматриваю их к сведению. В том числе и о некоторых спектаклях, хотя я и не театрал. Хотя приходилось прежде писать о творчестве и спектаклях по пьесам знакомых писателей — ветерана войны в Афганистане, земляка и товарища Анатолия Хмыта и др.

Недавно не поленился и просмотрел за полтора часа художественный видеофильм-комедию «Кӑмака ҫинче качча каяймӑн» (Сидя на печи, замуж не выйдешь) 2013 года студии «Орион».

Делюсь своими впечатлениями на русском языке, хотя логичнее надо бы по-чувашски, на родном, хотя в Чебоксарах меня и мое поколение в основном учили только на русском. В конце 1980-х годов во время Перестройки я стал изучать чувашский на платных курсах в Республиканской библиотеке.

С обычным интересом внимательно прочитал книгу краеведов Евгения Школьникова и Николая Адера с красочно-крикливой обложкой «Кто мы, чуваши...» (Чебоксары: Тип. №7, 2023. 180 с.).

Книга состоит из двух частей. В первой части — очерки янтиковского краеведа Евгения Витальевича Школьникова «Порассуждаем о народе», «Как писал Татищев и др.», «Откуда пошло название народа «чуваши»?», «Кое-что о геногенеалогии», сюда же надо отнести статью из второй части «О прилежности алхимиков в историях» и его послесловие к главе. Во второй главе статьи председателя Центрального Совета чувашских старейшин Николая Михайловича Адера «В новом чувашском словаре петухи запели по-польски», «Аваллӑха упрас тесе ҫӑпата сырас марччӗ», «Мы русские!», «Наши родные». Как видно, в заголовках звучат острые вопросы, которые еще не улеглись.

Книгу мне подарил один из авторов. Даренному коню, как известно, в зубы не смотрят. Тем не менее осмеливаюсь высказать несколько замечаний.

Сборник обилен анализом известных цитат древних и современных ученых, путешественников, краеведов, любителей и прежде всего обращен к неназванным «доморощенным господам историкам», исследующим проблему происхождения чувашского народа.

Сразу признаюсь, я не хотел быть министром. И другим начальником тоже: во Владивостоке меня дважды пригласил к себе капитан 1 ранга и советовал поступить в высшее военно-морское училище (возможно стал бы адмиралом). Отказался. Поскольку у меня базовое образование было лесотехническое (окончил техникум), я планировал поступить в Ленинградскую лесную академию (возможно стал бы министром лесного хозяйства). Отказался. Перетянуло гуманитарное направление: педагогика, эстетика, философия, не удалось уклоняться и от политологии, что практически и невозможно, ибо политикой пронизана вся жизнь общества. Вне политики, кажется, оказался лишь один человек — Агафия Лыкова. На самом деле одни «делают» политику, вторые обслуживают ее; третьи — живут с навязанной им политикой. Яковлев, например, не раз говорил, что он «политику всегда не любил, ею не занимался», и глубоко ошибался. Политика не всегда действует демонстративно. Там немало скрытного, проникающего незаметно. Казалось бы, нет непонятного в школе, все просто и ясно: учителя, дети, учебники, и директор на месте… Но ведь школа учреждение государственное, руководимое специальным министерством.